Nel ripercorrere le vicende di un culto che, come si vedrà, è alquanto diffuso in buona parte dell'Italia Meridionale e, particolarmente in Calabria, abbiamo tentato di narrare, nel contempo, una pagina della cultura polistenese, aprendo una finestra su un aspetto affascinante, misterioso e ricco di immagini suggestive, attraverso la storia, l'arte, l'iconografia, il folklore e l'antropologia religiosa.

Gli eventi descritti, alla luce di quanto si è potuto riesaminare, hanno l'obiettivo di formulare alcune essenziali ipotesi sul recupero della memoria collettiva relativamente alla presenza di un culto, quello dell’Itria, che non è facile interpretare appieno, proprio per la difficoltà di reperire probanti e superstiti documenti, utili alla ricostruzione, per la storia di Polistena, di un'epoca (quella bizantina) difficile da circoscrivere.

Si tratta di documenti, di spigolature, di carteggi e rapporti che consentono una lettura nuova, diversa che sia ricerca e studio, individuazione e ricostruzione di vicende che hanno lasciato nel tempo, negli uomini e nelle cose, segni vistosi, dei quali non si può più negare la memoria.

Pur rimanendo incerte le origini della cittadina, è presumibile che il territorio sia stato abitato fin dai tempi preistorici, come dimostrano alcuni oggetti del periodo neolitico rinvenuti nella zona. Possiamo ipotizzare che essa, senza meno, fu una stazione di passaggio per i Locresi che dovevano raggiungere Medma (Rosarno) colonia da loro fondata. I ritrovamenti archeologici, tra cui una cuspide di lancia protostorica e i numerosi corredi funerari da tombe, evidenziano una frequentazione del territorio e fanno ipotizzare la presenza di un qualche agglomerato urbano, prima e dopo l'epoca della colonizzazione magno-greca. Anche l'età romana, poi, è attestata dalle importanti testimonianze affiorate nella contrada Villa, contrada molto propinqua all'abitato.

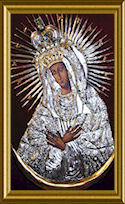

Nonostante l'esiguità di superstiti documenti cartacei anteriori a qualche decennio dopo il mille, si ipotizza che Polistena sia stata presente in età bizantina allorquando, nelle sue circonferenze, vennero a stanziarsi monaci basiliani che, tra l'altro, introdussero i culti di Santa Marina e della Madonna dell'Itria.

Quest'ultimo è tipicamente legato alla persecuzione iconoclastica e l'iconografìa della Madonna trasportata dai monaci basiliani si tramanda particolarmente in un'icone di gusto bizantineggiante che si conserva nella Chiesa della SS. Trinità.

Per rendere ancora più vivi ambienti, emozioni e vicende, oltre al tentativo di dare certezza alla narrazione, abbiamo pensato di arricchire il volume di alcune ristampe, testimonianze ormai rare, proprio per far parlare direttamente gli autori, Guarna Logoteta e Mons. Domenico Maria Valensise, onde farle risaltare in una prospettiva storica che inquadra, ritaglia e modifica molte cose sconosciute o malconosciute. Che dire del contributo dell'amico Gianfrancesco Solferino? Egli, con il suo solito forbito senso critico di storico dell'arte, ci ha regalato, da profondo conoscitore dello Scrivo, una pagina unica, densa, articolata, passionale sul gruppo statuario che, per lui, rappresenta il capolavoro dell'artista serrese.

Il nostro lavoro, nel suo complesso, più che a collezionare i fatti, mira a rendere intellegibile le vicende di questo culto, per prendere coscienza dei tesori di cui la tradizione, orale o scritta, è custode. Sono valori che, nella mera prospettiva di dissoluzione di ogni tradizione, di ogni identità, individuale o collettiva, sono da reinventare ogni giorno come memoria, come stimolo, come orgoglio.

Non è sempre facile comprendere il significato di un monumento, specialmente quando questo è straordinariamente ricco di storia e di arte ed, al contempo, denso di misteri ancora da svelare.

Al lettore spetta raccogliere tutte queste voci nel silenzio solenne dell'antica struttura, la cappella che, solo dal 1728, viene appellata con il titolo di S. Anna, che racchiude ed esprìme, nel suo silente linguaggio ed abbandono, tanta parte della stona di Polistena.

A noi rimane il compito di rivolgere un grato ringraziamento a tutti coloro che, in vari modi, hanno contribuito alla realizzazione del volume ed, in particolare, a Franco Arìllotta, Deputato di Stona Patria per la Calabria, per averci messo a disposizione una sua scheda su Carlo Guarna Logoteta, nonché: a Gian-francesco Solferino; agli amici D. Filippo Ramondino ed Antonio Trìpodi, dell'Archivio Storico Diocesano di Mileto; a mons. D. Pino Demasi e D. Franco Borgese, Parroci di Polistena; alla Dr.ssa Lia Domenica Baldissarro ed al personale tutto dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria e della Sezione di Palmi; e, dulcis in fundo, a Giovanni Quaranta, amico fraterno, senza il cui apporto, non solo informatico, il volume non avrebbe trovato una così rapida e gradevolissima impostazione.

Aggiungi ai Preferiti (Ctrl+D)

Aggiungi ai Preferiti (Ctrl+D)

Giovanni Russo

Giovanni Russo